- -+

作为“不对称”时代,我们被卡在事物与关于事物的知识之间的空隙中,尽管如此,也不可能有某种方式比其他的方式更能全面抵达事物的全部,事物的开放性是因为它们的不可被穷尽。

如果你有了一个最初的概念,准备开始工作了,但你不能说那就是在做艺术,因为你无法仅通过思考去判断那就是艺术,因为你尚未接触任何事物,但如果你使用了一种工具,一支笔、一把刀,但那只是通过一种技术去接触了事物。你总是无法获得对事物的整体性,或者说所有的特征和性质,你的工作总是在部分/整体、局部/全部之间展开,波动,是由于我们与世界的“空隙”而产生的,这些空隙在于事物与它的关联性,我们并没有被完全卡死在某一位置上,而是往返于知识和事物之间的空间,并没有任何一种知识(包括科学)可以穷尽事物的全部属性,一个事物永远会从它面临的关系中逃离,这种逃离产生了事物的剩余,以及它总是开放的,这一开放性今天也表现在它的政治和伦理上。空隙,并不是负担,而是让我们承认,在我们与事物之间的这个空隙是一种基本的存在,这就是那个“物自体”。

所以,我无法确定地说,我因为有一个动因,而由于这个动因是艺术的,这个后果就应该是艺术。

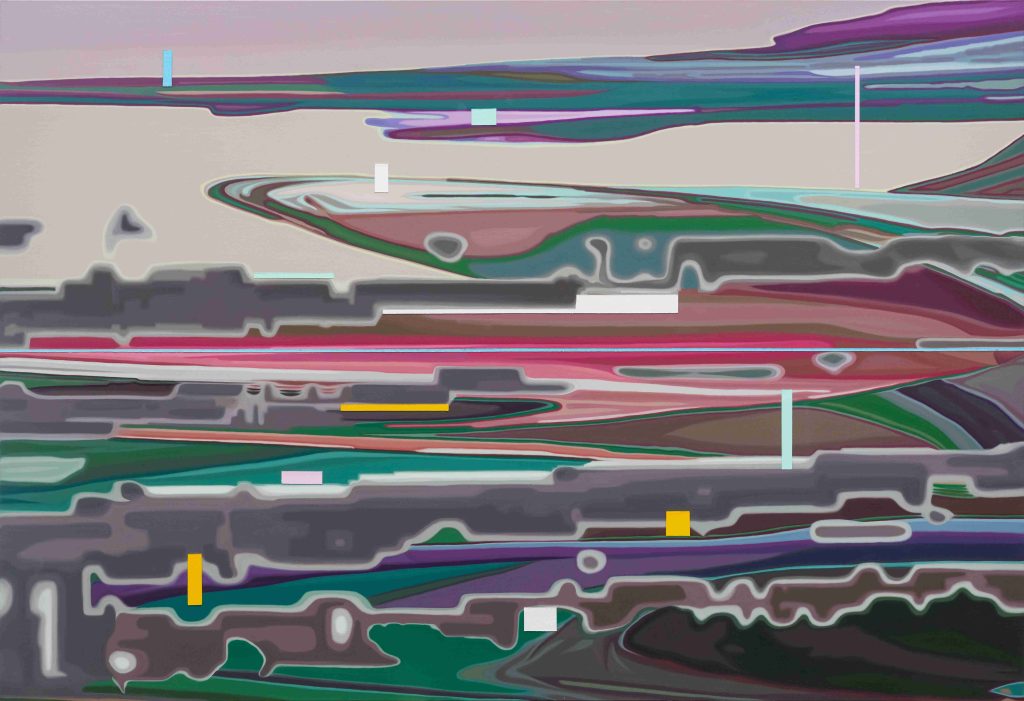

波动

波动,是今天我们的一种基本生态,那些不可一目了然的事情,那些在时间上形成、发生和感受之间存在的不可把握性,它发生在所有的事物身上。在工作室,那些分散在不同位置的物品,一把夹子,一块石板,一堆木屑,一张图,都会是一个“一言难尽”的波动,一个雕塑,看上去表面有起伏、凹凸不平,这些只是形态的信息,但你不能说这就是雕塑;你用手摸一下它的表面,金属还是石头?你触碰到了它的某些属性,但你仍然只是得到了雕塑的一部分;一个观众站在雕塑前拍照,雕塑又成为了照片中观众的背景。

每一个你通常能确定的事物,在正常情况下都会是一个波动族,一辆电动车、一罐颜色、一块木板,它们都不会让你完全了解它们。那块奥松板,看起来很硬,与旁边的塑料板一样,你得到了“看起来”的信息,但那并不是奥松板,“看起来很硬”只是我们投射到很多事物上的一种知识,或者说,很多事物都会给我们“看起来很硬”的感觉,那只是事物的一个性质,它还有更多的性质。当我把这些奥松板粘在一起时,它们又感觉是一块从山上采集的岩石,它们有规则的纹路,你会忘了它是奥松板,因为你开始专注于这是一个材料,一个用于做艺术的材料,奥松板隐退到它的属性中,你忘记了它们,它们恰恰是所其是的存在。当我在某一天,由于出现了某种故障(电锯切过了,或者电钻过于用力),它们作为奥松板,又有“用起来很软”的性质。那也只是另外的一次遭遇而已,它们好像有很多的“另外的”性质,并让你总是不能获得“全部”的感觉。事物也许正是如此引导了它是所其是的隐喻。

很多时候,事物的信息足够复杂,关联性可能整理出来一个意义,但那只是事物的信息汇集,它并不是事物。奥松板有很多这样的信息,它给予了我,让我认为,这就是它。通过梳理线索,找出本质的方式在今天已经过时了,因为在事物与信息之间是如此的不对称,它导致的空隙,也产生了不对称的波动。

一旦我们厌倦了那种持续不变的知识,开始对理性表示了嘲讽,也失去了对别人说法的兴趣,不想对一个事情、一个行为了解太深,或者说没意义,我们就转投感觉,说感觉,自我感觉很重要,听起来,感觉像是一副手套,已经戴在手上,触碰一下对方,感觉就到手了。那个呆在手套中的感觉如同感觉的真实处境,它在神经系统启动之前先连线的是认识系统,“我感觉这张画真好”“什么也替代不了我的感觉”,但那也并不是事物,是你对获取事物方式的描述。感觉并不是避难所,连临时的都不是,它不能保佑你幸免于今天信息之患。

空隙

讨论一个事实,无论你如何使用详实的资料,你只是在“远望”,“远望”是一台机器,它有已经设置好的标准化程序,这也是今天AI能够迅速占地的地方。远望者相信他们“看见”的东西,无论是一个风景,还是一个雕塑,因为在这种视界下,它们都是一个可确定的目标,但这个目标是被阐释所包围的,那个雕塑是金属的、写实的、抽象的、变形的,后面增加了一些;那个雕塑的材料象征着自由、那个造型反映了现实,这种“远望”已经成为了一种认知套餐。但有趣的是,这些阐释用在别的地方也一样合适,这说明这种“远望”只是人类自己对自己之外世界的一种操作,而非世界本身。

但是,你可以换一种方法,你尝试走得更近一点,我们叫现场感,就像一个雕塑,你走近它,原先“远望”的整体性不见了(但还有一些仍然残留在认识中),你的面前是一些形状,尖的、弧形的、你还会看见“远望”所无法看见的纹路、凹凸,甚至一些缝隙中的晦暗之光,你开始认为这不同于“远望”那个世界,有了新的意识。还有那些“整体性”经验也会出现挫折感,因为,在这些经验中,局部是消失的,它被一种因果所控制。如果你尝试手拿工具触碰到材料,你实际上走进了雕塑,雕塑作为雕塑已经消失了,它不再是一大堆关于材料的属性,也不是艺术史在借用你的眼睛,而是你看了木头的纹路,你用工具(打磨机)缓慢地从表面划过,一个异样的地理呈现出来,你并不能确定,是你的手的力量,还是工具自身的能力,还是木头原有的结构?但有一点可以肯定,你看到了一个与通常不一样的东西,一个在这个时间里一群行动者的行动痕迹,它不出现在原先的意识中,现实被打开。然而,这个被打开的现实并不令人惊奇,甚至让你不知所措,还会焦虑不安,因为你并不知道到底发生了什么,它们不在你可掌握的范围中,你可以调动你错乱的经历、经验,但它们都不会那么轻易地让你捕获,你可能还会忘记你在做什么,因为没有证据,你身处于此,却不知其所在,你同时也失去了理由和解释的能力。

这会给你带来不安,这个“距离”的变化会带来心理上的压力,导致焦虑,甚至一些常识性的丧失,即“远望”所依据的对事物的理解、认知和解释,你用来获得事物的方法和路径。你无法获取更多的信息,即便是有一些(形象、图式、造型),但那只是此刻你唯一的抓手,它们都来自于过去的时间,接下来,你会沿此线路继续你的放心之路,工具重新启动,身体恢复活力,木头变得丰富,这样,你和它们再次被事物重新包裹起来,但这不是一个艺术。

无法捕获

阐释并非只是字面意义上的,当你面对一个作品,无论你用手去处理它们,还是通过阅读一张图片,还是通过别人的文字,都是一种获取作品的方式,你正在使用它们,并对其进行操作,但这不是作品本身的事。

当你开始动手时,也就是我们所说的“实践”,你用电锯锯下了一块木头,你已经改变了原先的只有阐释的局面,但你也不会马上说,锯下的这一块木头是艺术。你会说这是过程,这表明你仍然在一个“完整”的对事物的判断中,“我正在做艺术作品”的行为中,“我凭着我的感觉”,“我的直觉告诉我”,“身体的反应”,实践在很大程度上被误认为是自然的,反阐释的,反理论的,并认为是更准确的接触事物的方式,让事物在实践中得到纯粹、自然的呈现,但这只是另一种对事物的“阐释”方式而已,这只是你用手获取到的一些事物的信息,仅限于你,和你对于事物的投射。但是今天非人类正在促进你能看见的那部分,它们并没有进入到你的阐释之中,它们正在工作,这个工作也导致了只有实践才能接触到真实的幻觉。这同时也会制造一种假象,你好像在与真实的东西打交道,就像我们在讨论会上所处的情景一样,我们在谈论一个事物,比如,现实,这个时候现实就是一个背景,一个容纳器,条件是能够将谈论的东西装进去,它一定是一个这样的容器,中性而功能性十足,除此之外,事物总是不在这个现实中。

因此,实践也不能保证你接触到了“真实”,就像一个艺术家使用了艺术的工具—画笔、打磨机,也并不意味着那一定是艺术,只是一种常规性的连接,“艺术家”、材料、工具,并通过阐释这个连接方式就是艺术?用艺术的方式思考,意味着艺术已经在这之外。

有多少疑虑告诉你,在当今知识横行的时代,你一定要用你“自己的”方式去处理问题,由此一种混杂着浪漫与古典情怀的“感知性”成为了一个佛脚,并找回了以前的激情,因为激情会让更多的“非理性”、“自我感觉”包围着你,用来抵抗真正包裹着你的非人类。事物,在你的主体意识没那么强烈时,才会平等地出现在你的身边,它们一直在起着重要的作用,它们正是让我们要逃离原来那个理性牢笼的同盟者,而你用“自己的”替换了它们。

那些你愿意接受,不愿意承认,抗拒的,拥抱的信息都与你有关,它们构成了我们所有的迫切性。这些迫切性构成了我们的生态。

其实,一个艺术家很难说清楚自己活在什么样的生态中,大多数时候对眼前的工作充满着疑惑,在想立刻知道和无法立即知道之间徘徊,也会受到某些似是而非的暗示,“艺术家不需要知道自己在做什么”,“这就是直觉”,这样,以确保作品的权力仍在人的手上,通过经验引导、自我暗示、身体训练,其实一直在与事物作斗争。但很多成为事实的东西是偶然的结果,它无法被总结为“命运”,也不是表达了“无法表达”的感性,或者更粗暴的“神秘”体验。并不是所做之事都需要知晓,也不需要用“不需要知晓”获得利益。

艺术的生态并无特殊性,因为作为生态的艺术与其他所有生命形式是相互连接的。

因果

没有人否认一个作品在形成的过程中,无论它如何变化,都会经历一个相似的进程,从最初的观念或者说“灵感”,选择媒介,制作工艺,或按照某种路径生成为一个作品。但是如果从事物的因果上来讲,这个进程所包含的因果关系就不止“一个作品”,它只是其中之一。

因为,在我们与事物的接触中,涉及更多的因果关系,不止于艺术。是什么让我们很肯定地说,“这种关系是艺术”,“那只是一个技术”?同时,我们也很难接受,在艺术家与事物的接触中不一定存在着“艺术的”因果关系。那么,“更多”的因果是消失了,还是被删除?

比如材料在成为艺术材料之前,比艺术更开放,而并不是它成为了艺术才证明它的开放性,一种介入用法和功能的增补本身就是材料的属性之一。

与传统的对象相比,尽管我们开始拥有了微观世界的概念,但就可见的世界而言,不可见的世界更庞大,并且仍源源不断地涌入到我们的世界里,它们不间断地发生、发展和运动,它们的内部让我们从外部很难观察,比如材料内部的密度,只有在外部和工具的干预下,才能够理解它们的作用。它们在密度空间里排演了它们自身的戏剧,而每一次的“出演”都会是一个本体意义上的独一无二。

至今为止,在我尝试的这些材料,比如奥松板,它们从来就未有雷同之弊,它们保持了奥松板的基本属性的同时,表现出更多性质与时间之间的张力,每一次都将我拖入到摇摆不定之中。我在与它们打交道的过程中,会不断用过去的经验去解决我眼前发生的问题,为偶然性寻找一种命名,但是早在我可以为它们命名之前,它们已经在发生作用了,那些作用很多发生在我的判断之外,而且在很大程度上,当众多的偶然性开始集体出现的时候,我的经验是漏洞百出的,况且,它们仍然在不断地变化,并不仅仅停留在某个单一的个体身上,它们已经开始相互发生关系。

如果对一个雕塑或者绘画的过程,拥有不同的命名方式的话,比如草稿期、制作期、形成期,划分了一个明确的线性时间,那么有一点是被忽略的,我们对对象粗糙的分类,只是想去管理事物,而忽略了它们未被命名的,不断地从时间中流出来的那一部分。

作品大部分的变化,发生在任何一个“尚未准备”的时刻,甚至,它只是留下了一个后果,而无法回溯其原因。大部分的物体在与其他物体发生接触时都发生了变化,并失去了踪迹,它们也不能被简单地还原为偶然性,因为,任何一次偶然性都包含了为数众多的元素,就像粒子与粒子之间的纠缠一样,它们并不会以同样的方式出现在相同的位置和时间,“万有引力”式的规律性世界其作用力被限制在一定的范围里,并列于微观世界。

共生

这就是生物共生带给我们的启示。共生,使寄生和宿主变成一体。各自原来的某些部分渐渐消失,仅保留了某些自身的DNA,以区别于其他。就一些材料、工具、机器之间的互相纠缠,已难以辨别出每一个合作者的体量、位置,艺术保留了这种古老和原始的基因,而无法被知识与仪器带走。生物学家马古利斯在她的书中引用了另一个生物学家史密特的描述,他将生物共生的产物比喻为一只“柴郡猫”的微笑。“生物渐渐地失去了身体的一些部分,慢慢地融入了整个背景之中…”那个虚构中的猫,真实的一笑,成为了消失的实在。

共生物是共生进化所导致,就像材料与工具,工具与使用工具者之间的合作,已很难说是因为某一个材料导致了工具的更新,还是工具使用方式的变化,导致了材料释放出更大的张力。但是无论如何,两者不断地调整自身的位置和功能,它们部分地脱离了它们原先的位置,并携手合作,而并不是两者自身优势的相加,它们只能是一种涌现。比如,金属震荡锤“失去”了原来的钢筋水泥的对象,而迎来了奥松板的延绵和脆弱,而奥松板从原来的位置(家装的门、窗,柜子)中消失,生长出一种造型,而这种新的塑造,在双方功能部分的失去中成长。一种过去的丢失,导致了认知对象的不稳定。昨天已逝,痕迹已无法支撑主体,我们也必然地去面对眼前这些废墟一样的碎片,重构一种新的美学经验,而不再让它成为知识的对象和衍生品。

同时,我们有理由相信,我们普遍称之为艺术的东西,只是这个东西与我们遭遇的其中的一种因果结果,而有更多的因果发生在这个过程中。一方面是我们选择性地遗漏,因为我们不认为它是,另一方面它们一直隐退在背景中,我们必须学会新的打开它们的能力。

一个物与另一个物发生共生之前,它们都单独地存在,颜色中的矿物质、有机物、红色都是一个事物,而不是成为颜色被你使用,红才有意义。将偶然性当成神一般的供奉,是对于感知行动和对象最简单和恶劣的解释。因为一方面是将偶然性作为必然性的幻觉,另一方面自动排除了偶然性需要的条件,环境以及大量的劳动。

让我们更近切地去理解一个雕塑,它作为一种命名,好像一直就存在,存在于艺术家的想象和劳动中,这样看来是由于身份决定了艺术,而不存在着一种纯粹的艺术劳动。这个故事有点过于浪漫,它忽略了艺术的共生的过程基本上就是一场战争。

在这个生态中,许多熟悉的结构已经消失,更多的、异质的物体正凶猛地生长,这是一个群体的进攻,还是群体的防御和抵抗?或许正是在双方的相互纠缠中,涌现出大于双方的更多,一些原来面目清晰的身体,开始生长出陌生的枝干,我、材料、工具、电力、温度都不再只是对方生长的条件,而是一个新物种共生的环境。在这个环境里共生比比皆是,它们吸取了周围的能量,而能量以我而得以把持,材料靠工具来展示自身,工具又依靠材料得以证明,这些多事多动的陌生者,或者尚未变得很明晰的身体,在新的生态里横冲直撞,又或漂浮、游弋,原有的原住民的生物必须适应这些正在不按它们的进化程序生长的新的物体,这些也都是在共生进化的波动和时间之中。

汪建伟

2023.11